近年の国際情勢の緊張に伴い、核シェルターへの関心が徐々に高まっています。

しかし日本では普及率は依然として1%未満と推定され、その理由や実態はあまり知られていません。

本記事では核シェルターの基本から価格、効果と限界、そして日本での現状まで徹底解説します。

高額投資に見合う価値があるのか、一般家庭で実践できる対策は何かを明らかにします。

本記事の結論↓

- 簡易型地上シェルター: 500〜1000万円

- 標準的地下型シェルター: 1500〜2500万円

- 高性能大型シェルター: 3000万円以上

核シェルターとは

核シェルターは放射線や爆風から人命を守るための施設ですが、日本では普及が進んでいません。

世界では冷戦時代から各国で整備が進み、スイスでは法律で設置が義務付けられ、人口の100%をカバーできる収容能力を持っています。

核シェルターの定義

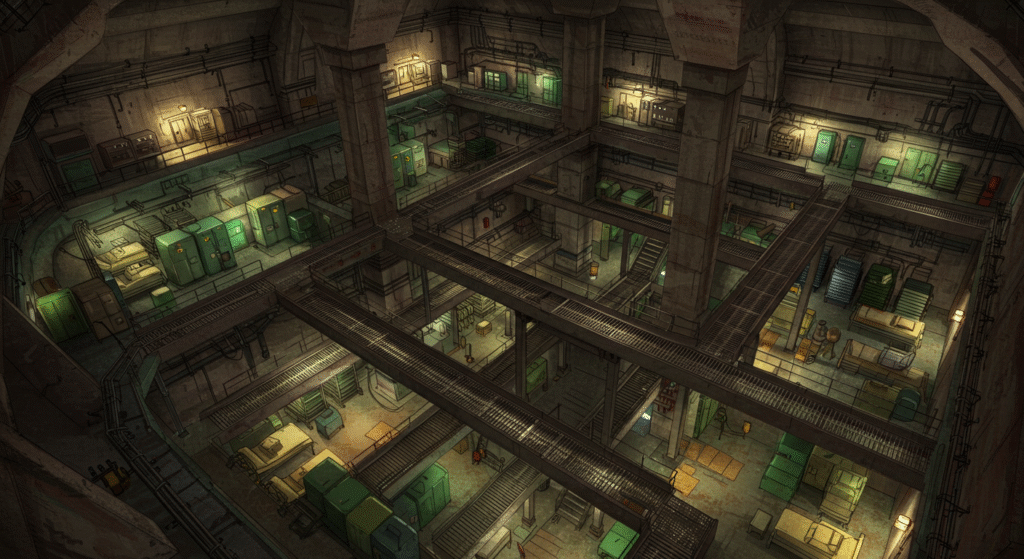

核シェルターとは、核攻撃や放射能汚染から人々を守るために設計された防護施設です。

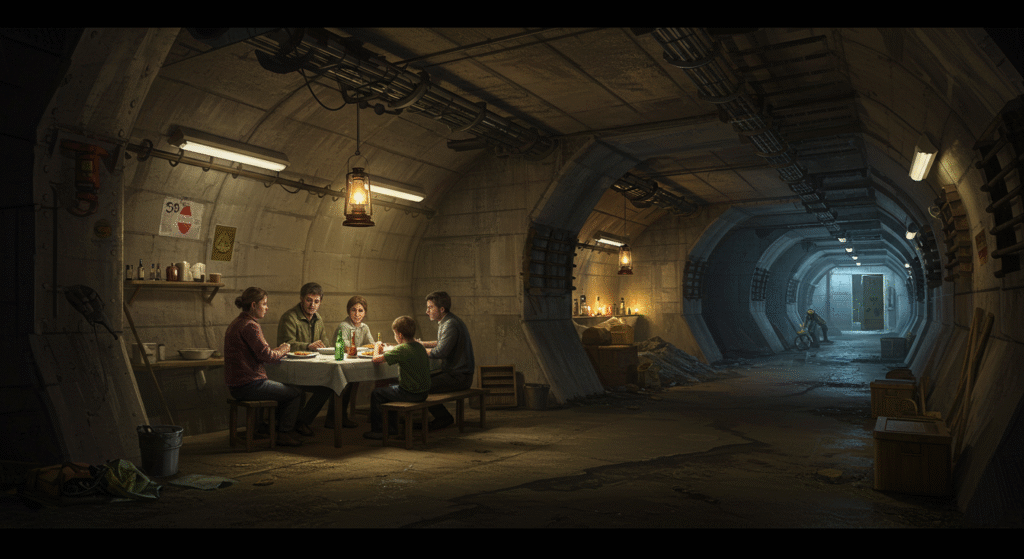

放射線遮蔽、気密性、自給自足システムを備え、一定期間の避難生活を可能にします。

世界における核シェルターの歴史

冷戦時代、米国やソ連では政府主導で大規模な核シェルター建設が進みました。

スイスやフィンランドなど中立国では、現在も法律で設置が義務付けられています。

日本における位置づけ

日本では、戦後の平和憲法下で核攻撃の脅威が比較的軽視され、地震や台風といった自然災害への対策が優先されてきました。

日本における核シェルターの現状

日本の核シェルター普及率は1%未満と推定され、公共シェルターもほぼ存在しない状況です。

その理由は法的義務がないこと、高額な建設コスト、国土の地質的特性、そして心理的要因が複合的に作用しています。

日本の核シェルター普及率

日本の核シェルター普及率は1%未満と推定されています。

公共シェルターはほとんど整備されておらず、民間シェルターも限られた富裕層や一部の防災意識の高い人々に限られています。

普及が進まない理由

日本で核シェルターの普及が進まない背景には複数の要因があります:

- 法的義務の不在: スイスやフィンランドと異なり、日本には設置義務がありません

- 高額な建設費: 一般家庭の年収の数年分に相当するコストは大きな障壁です

- 地下水位の問題: 日本の多くの地域では地下水位が高く、特殊な防水工事が必要です

- 平和意識の浸透: 戦後長く「核攻撃は現実的脅威ではない」という認識が広がりました

- 土地制約: 都市部の狭小な土地では、限られたスペースを核シェルターに割り当てる優先順位が低くなります

これらの要因が複合的に作用し、日本では核シェルターが「必要ない」あるいは「実現困難」と考えられているのが現状です。

特に経済的負担と技術的課題が、個人レベルでの導入を難しくしています。

政府の取り組み状況

日本政府は核シェルター建設に関する具体的な政策を持たず、主に避難誘導や退避施設の指定に留まっています。

民間シェルター建設への補助金制度も整備されていません。

家庭用核シェルターの種類と特徴

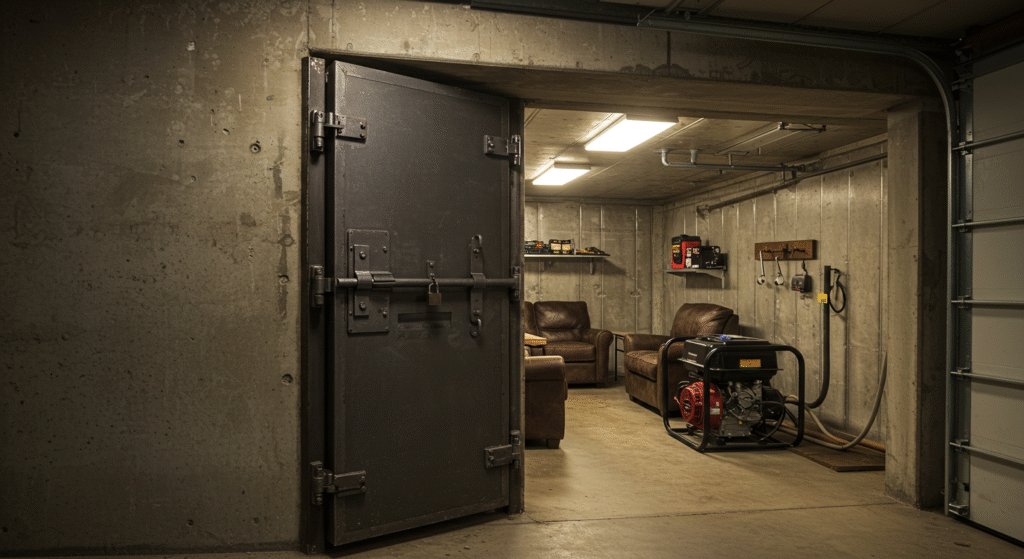

家庭用核シェルターは地下型と地上型があり、それぞれ特性が異なります。

地下型は防護性能が高いが高コスト、地上型は設置が容易だが性能面で劣る傾向にあります。

いずれも最低限の生活維持システムの確保が重要です。

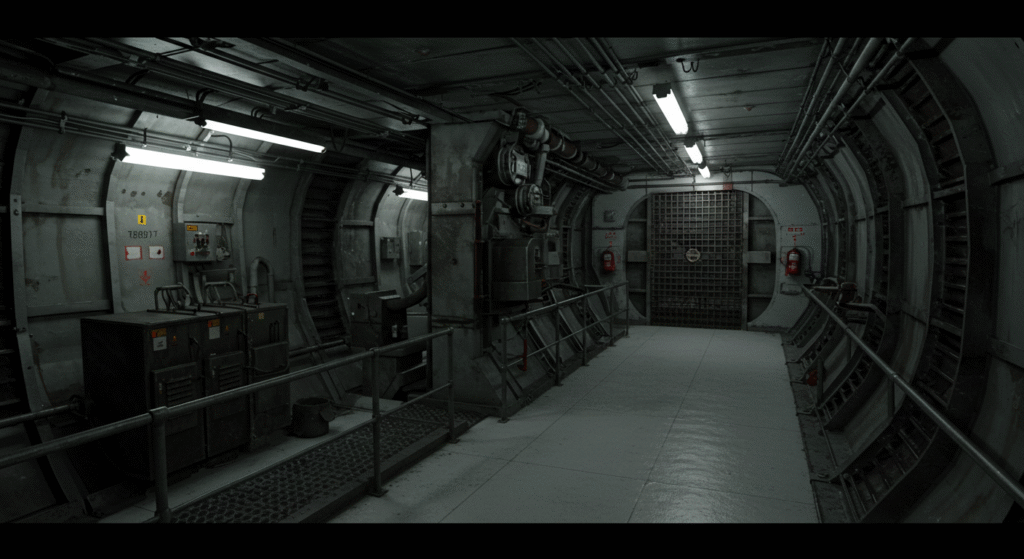

地下型核シェルター

地下型は最も一般的な形態で、以下の特徴があります:

- 高い放射線遮蔽効果

- 強い爆風耐性

- 高い建設コスト

- 地質条件の制約

地下型は防護性能に優れていますが、日本の地質や高い地下水位が建設の障壁となることが多いです。

地上型シェルター

地上型は比較的新しい選択肢として注目されています:

- 容易な設置性

- 比較的低コスト

- 良好なアクセス性

- やや劣る防護性

地上型は導入しやすい反面、放射線防護性能面では地下型に劣るため、設置場所や用途に応じた選択が必要です。

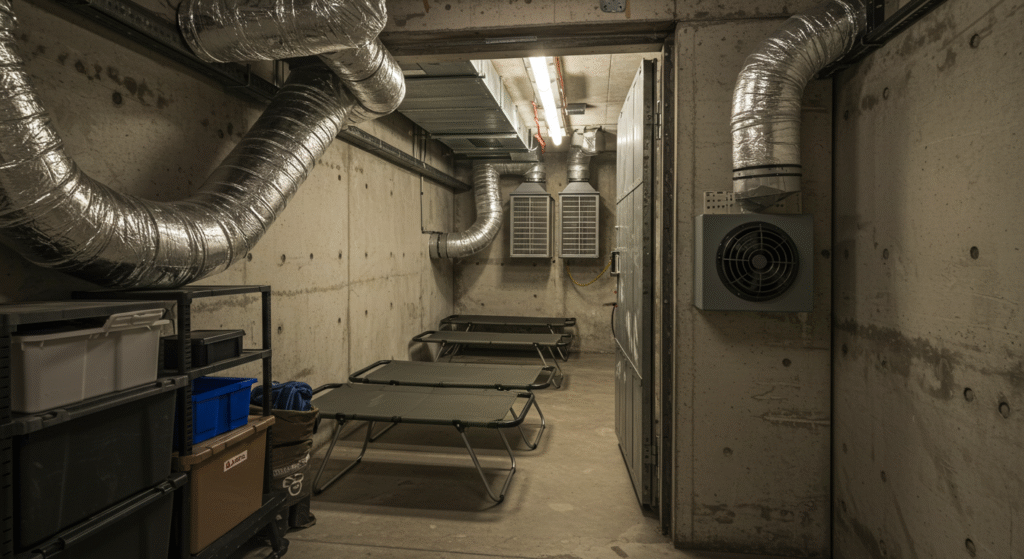

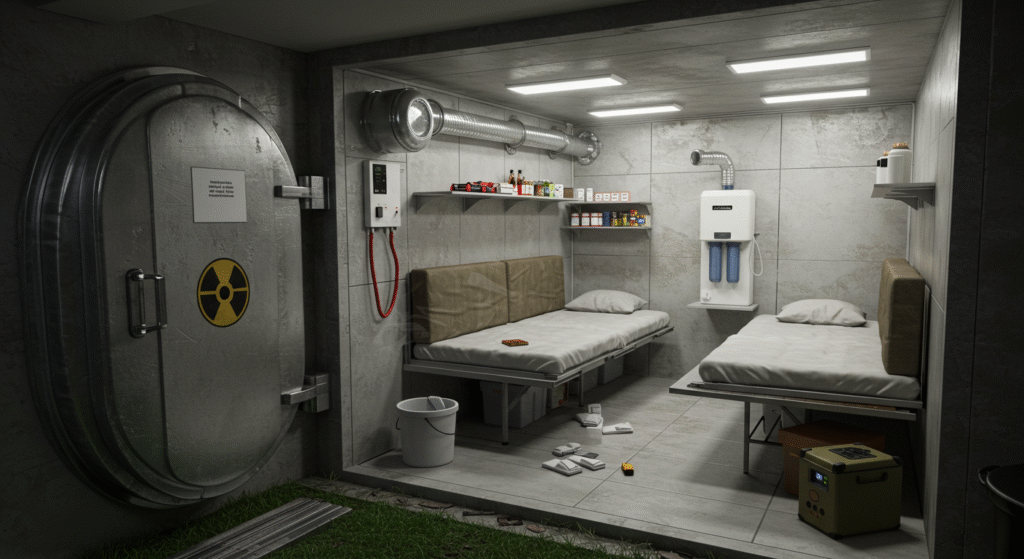

必要な設備と性能基準

効果的な核シェルターには以下の設備が必要です:

- 放射線遮蔽材

- 空気ろ過装置

- 非常用電源

- 備蓄スペース

- 排泄処理設備

- 通信機器

これらの設備は単に設置するだけでなく、定期的なメンテナンスと更新が必要であり、ランニングコストも考慮する必要があります。

核シェルターの価格帯

家庭用核シェルターの価格は500万円〜3000万円以上と非常に高額です。

費用には初期建設費だけでなく、定期的なメンテナンスや設備更新費用も考慮する必要があります。

家庭用核シェルターの相場

家庭用核シェルターの価格帯は設計や性能によって大きく異なります:

- 簡易型地上シェルター: 500〜1000万円

- 標準的地下型シェルター: 1500〜2500万円

- 高性能大型シェルター: 3000万円以上

この価格差の主な要因は防護性能の違いです。高価なモデルほど放射線遮蔽率が高く、空気浄化システムの性能も優れています。

また収容人数や滞在可能期間によっても価格は変動します。

核シェルターは単なる「部屋」ではなく危機管理システムであり、設備の質と信頼性が価格に直結します。

日本では建設例が少ないため標準化によるコスト削減が難しく、ほとんどがオーダーメイドとなるため高額になります。

費用内訳

核シェルター導入にあたっての費用内訳は以下の通りです:

- 設計費: 総費用の10〜15%(専門家による安全設計と構造計算)

- 本体工事費: 50〜60%(掘削、コンクリート、防水、放射線遮蔽材など)

- 設備費: 15〜20%(空気ろ過、水処理、非常用電源、通信機器など)

- 内装・備蓄品: 10〜15%(居住空間の整備、長期滞在用備蓄など)

- 維持管理費: 別途計上(年間コストとして発生)

特に維持費は見落としがちですが、フィルター交換、電気系統点検、防水性確認などの定期的なメンテナンスが不可欠です。

シェルターの耐用年数(通常20〜30年)を考えると、総所有コストは初期費用をはるかに超える可能性があるため、購入前に長期的な費用計画を立てることが重要です。

コストパフォーマンスの検討

核シェルターへの投資が合理的かどうかを判断するには、以下の観点からの考察が必要です:

- リスク評価: 地政学的な位置関係や国際情勢を考慮し、核関連の脅威と自然災害リスクを比較します

- 使用年数と維持費: 一般的なシェルターの耐用年数は20〜30年で、年間のメンテナンス費用も必要です

- 平時活用の可能性: ワインセラーや書斎、趣味の部屋など日常的に使用できる空間として設計することで、投資効率を高められます

- 不動産価値への影響: 適切な市場では資産価値を高める可能性がありますが、過剰設備と見なされるリスクもあります

多くの場合、純粋な防災投資としては費用対効果が低いと判断されますが、複合的な用途として活用することで価値を高められる可能性があります。

特に「保険」として眠らせておくのではなく、多目的利用を前提とした設計が近年のトレンドとなっています。

核シェルターの効果と限界

核シェルターは直接的な爆発や初期放射線から保護する効果はありますが、長期的な放射能汚染や社会インフラ崩壊からは完全に守れないという限界があります。

費用対効果の観点から疑問視する声も多いです。

核シェルターが対応できる災害

核シェルターは以下のような危機に対して一定の防護効果を発揮します:

- 核爆発の衝撃波と熱線: 爆心地から一定距離以上離れていることが前提条件です

- 初期放射線: 適切に設計された壁は放射線の大部分を遮蔽し、内部の被曝線量を減少させます

- 放射性降下物(フォールアウト): 空気浄化システムとフィルターが重要な役割を果たします

- NBC(核・生物・化学)テロ: 現代のシェルターは多様な脅威に対応できる総合的な防護施設となっています

ただし、これらの効果はあくまで一時的であり、直接的な爆発に近い場所では、どんな民間シェルターも防護効果は期待できません。

また、長期的な社会崩壊や広範囲の放射能汚染に対しては限界があることを理解しておく必要があります。

「意味がない」という意見の検証

核シェルターに対して「意味がない」という批判的見解にはいくつかの理由があります:

- 直撃時の無効性: 現代の核兵器の威力を考えると、爆心地近くでは民間レベルのシェルターでは防護不可能な場合がある

- インフラ依存の限界: 電気、水道、通信などのライフラインが破壊された状況では、シェルター内での生活維持にも限界がある

- 退避後の生存課題: 核攻撃後の社会は放射能汚染だけでなく、社会秩序の崩壊や資源枯渇など多くの困難に直面する

- 費用対効果の問題: 数千万円という高額投資に対して、実際に使用する確率は極めて低い

これらの批判は部分的に正しいものの、リスク管理の観点からは「確率的な安全」を購入する選択として考える必要があります。

低確率でも影響が甚大なリスクへの備えとして、価値観や状況に応じた判断が求められるでしょう。

専門家の見解

核シェルターの有効性について、専門家の間でも評価は分かれています:

- 限定的な効果の認識: 全面核戦争では効果が限定的でも、局地的な核危機や小規模な戦術核兵器に対しては一定の効果があるとされています

- 多目的利用価値の強調: 核だけでなく、自然災害や化学物質流出、テロなど様々な緊急事態に対応できる「オールハザード」型防災施設としての価値が評価されています

- 心理的安心感の価値: 実際に使用する機会がなくても、緊急時の備えがあることによる心理的安心感には無形の価値があります

- 地域差の考慮の必要性: 国際情勢や地理的位置によって核リスクは大きく異なるため、一律に「必要」「不要」と判断するべきではないという見方が主流です

専門家の間でも評価は分かれていますが、一般的には「万能ではないが、特定状況では有効」という見方が多数派と言えるでしょう。

最終的には個人のリスク許容度や優先順位に基づいた判断が重要です。

核シェルター付き物件の市場動向

核シェルター付き物件は日本では非常に稀少で、主に富裕層向けの高級物件か、自作した個人住宅に限られています。

不動産価値への影響は地域や市場動向によって異なりますが、差別化要素になり得ます。

日本における核シェルター付き物件

日本の不動産市場における核シェルター付き物件は極めて稀少です:

- 専門不動産市場: 一部の専門不動産会社が取り扱いを行っていますが、その数は限られており、一般の不動産サイトでは検索項目にすら入っていません

- 高級物件市場: 一部の富裕層向け高級マンションや邸宅では、差別化要素として核シェルターを備えた物件が存在します

- 防災対応型マンション: 都市部では地下に共用シェルタースペースを設けるプロジェクトも登場していますが、本格的な核シェルターというよりは多目的防災スペースの性格が強いです

- 地方の自家建設物件: 土地に余裕がある地方では、個人が自宅建設時に核シェルターを組み込むケースがあります

海外と比較すると、アメリカでは「ボンブシェルター付き」が不動産の価値を高める要素として明確に認識されていますが、日本ではまだそうした市場認識が成熟していません。

一般の不動産市場ではほとんど見かけることがないのが現状です。

不動産価値への影響

核シェルターが不動産価値に与える影響は市場や購入者層によって大きく異なります:

さらに、市場の認知度の低さによる評価困難性も課題です。不動産鑑定士や銀行担当者が核シェルターの価値を適切に評価できないケースも多く、日本では標準的な評価基準が確立されていません。

投資回収の確実性は低いため、純粋な資産価値向上目的ではなく、自身のリスク評価に基づく判断が望ましいでしょう。

適切に設計・維持管理された核シェルターは、物件の魅力を高める要素となる可能性があります。

購入・賃貸の選択肢

日本で核シェルター付き物件を手に入れる選択肢は、現実的にはかなり限られています。最も確実な方法は、専門メーカーに直接発注することでしょう。

日本国内にも数社の核シェルター専門メーカーが存在し、既存住宅への後付けや新築時の組み込みなど、様々なニーズに対応しています。ただし、先述のとおり費用は500万円から数千万円と高額になり、一般家庭にとっては大きな負担となります。

既存のシェルター付き物件を購入するという選択肢もありますが、市場での流通量が極めて少ないため、希望する地域や条件に合致する物件を見つけるのは容易ではありません。専門の不動産エージェントを通じた長期的な物件探しが必要になるでしょう。また中古物件の場合、シェルターの性能や維持状態の確認が重要となり、専門家による調査も検討すべきです。

こうした現実を踏まえると、多くの人にとっては代替策を検討するのが現実的かもしれません。完全な核シェルターではなく、地下室や耐震性の高い部屋など、部分的に防災機能を持つスペースの確保が、コストパフォーマンスの面では優れている場合が多いです。また、マンションであれば管理組合に働きかけて、共用の防災スペースを設置するという方法も考えられます。

多くの場合、完全な核シェルターではなく、部分的な防災機能を持つスペースの確保が現実的な選択となっています。「オールハザード対応」の考え方に基づき、核攻撃だけでなく、地震や豪雨といった自然災害にも対応できる多目的防災スペースを検討するのが、日本の実情に合った選択と言えるでしょう。

これからの防災対策としての核シェルター

今後の地政学的リスク増大を考慮すると、核シェルターへの関心は高まる可能性がありますが、多くの日本人にとっては総合的な防災対策の一部として位置づけるのが現実的です。

現代の地政学的リスク

核シェルターの必要性を考える上で避けて通れないのが、現代の地政学的リスク評価です:

- 地域緊張状況: 日本を含む東アジア地域では、朝鮮半島情勢や台湾海峡をめぐる緊張、大国間の戦略的競争の激化など、安全保障環境は必ずしも安定していません

- 核技術の拡散: 核兵器保有国の増加や、非国家主体による核関連技術の獲得可能性など、核リスクの多様化が進んでいます

- テロリズムの変化: 化学・生物・放射性物質を用いたテロの可能性も指摘されており、「ダーティボム」のような攻撃に対する備えとしてシェルターの有効性が再評価されています

- 複合災害の増加: 気候変動に伴い、自然災害と人為的危機が連鎖的に発生するシナリオにおいて、シェルターは「最後の砦」としての役割を果たす可能性があります

これらのリスクは確率的には低いものの、発生した場合の影響は甚大であるため、「低頻度・高影響」リスクへの備えとして、個人の状況や価値観に応じた判断が求められるでしょう。

これらのリスクは確率的には低いものの、発生した場合の影響は甚大であるため、リスク管理の視点から検討する価値があります。

代替となる防災対策

核シェルターの建設が現実的でない場合、以下のような代替防災対策が考えられます:

- 強化地下室の設置: 完全な核シェルター基準は満たさなくても、一定の防護機能を持った地下室は比較的低コストで実現可能です。耐震性を高め、部分的に放射線遮蔽材を使用することで、限定的な防護効果が期待できます

- 住宅の耐震・防火強化: 建物自体の頑健性を高めることは、核攻撃に限らず地震や火災といった身近なリスクにも有効です。外壁や窓の強化、屋根の補強も爆風や飛散物からある程度の保護効果があります

- 備蓄・電源確保: 食料、水、医薬品などの基本的な備蓄に加え、ポータブル発電機やソーラーパネルなどの独立電源の確保は多くの緊急事態で役立ちます。通信手段の確保も情報収集の観点から重要です

- 地域防災連携: 個人の備えには限界があるため、地域コミュニティでの協力体制を構築することで、効果的な対応が可能になります。地域の避難計画への参加や防災訓練への積極的な関与が重要です

これらの対策を組み合わせることで、多くの緊急事態に対応できる防災力を高められます。

特に日本の実情を考えると、核攻撃よりも自然災害のリスクが高いため、「オールハザード」対応の防災対策が現実的でしょう。

一般家庭で実践できる備え

限られた予算や住宅条件の中でも、核リスクを含む多様な災害に備える方法があります:

- 部分機能導入: 完全な核シェルターではなく、その一部の機能だけを取り入れることが可能です。例えば、地下室や倉庫の一角を簡易シェルターとして強化する、窓のない部屋を備蓄品で囲むなど、既存スペースを工夫することで防護効果を高められます

- 避難計画作成: どのような事態が起きた場合に、どこへ、どのような手段で避難するかを家族で決めておくことは、緊急時の混乱を防ぎます。自宅避難と外部避難の両方のシナリオを想定し、複数の避難経路や連絡手段を確保しておくことが重要です

- 多目的防災室の設置: 普段は収納や書斎として使い、緊急時には避難スペースとなる部屋を設けることで、日常の有用性と非常時の安全性を両立できます。窓が少なく建物中心部にある部屋が理想的です

- 拠点分散化: すべての防災資源を一か所に集中させるのではなく、自宅、職場、実家など複数の場所に分散させることでリスクを軽減できます

これらは比較的少ない予算でも実現可能で、「オールハザード対応」の考え方を取り入れることで、核攻撃だけでなく自然災害にも有効です。完璧を目指すよりも段階的に防災力を高める姿勢が大切でしょう。

まとめ

核シェルターは完璧な防護手段ではありませんが、リスク管理の一環として検討する価値はあります。日本では法的整備や補助金制度の不足、高コストが普及の障壁となっており、多くの人にとっては総合的な防災対策の一部として位置づけるのが現実的です。

日本人が知っておくべきこと

核シェルターを検討する上で、日本人が特に知っておくべき重要なポイントがあります:

- 絶対安全の非保証: どんなに高性能な核シェルターでも、すべての状況から生命を守れるわけではありません。特に直接的な核爆発の影響圏内では、民間レベルのシェルターでは防護が困難です。シェルター建設は「リスクの軽減」であって「リスクの排除」ではありません

- 冷静な費用判断: 核シェルターへの投資は数百万円から数千万円と高額です。地政学的リスク、自身の経済状況、代替対策の可能性などを総合的に検討し、感情的な不安だけでなく確率論的なリスク評価に基づいた判断が求められます

- 維持管理の重要性: シェルターは建設して終わりではなく、フィルター交換、電気系統点検、防水性確認など定期的なメンテナンスが不可欠です。建設時のコストだけでなく、長期的な維持管理費用も予算計画に含める必要があります

- 複合防災の一部として考える: 日本の場合、核攻撃よりも地震や台風などの自然災害のリスクが高いため、多目的に活用できる防災対策が現実的です。核シェルターの要素を部分的に取り入れながら、総合的な防災計画を構築することが効果的です

核シェルターは「万能の避難所」ではなく、特定のリスクに対応する「選択肢の一つ」と捉えるべきでしょう。個人の状況や価値観に基づいた判断が最も重要です。

今後の展望

日本における核シェルターの普及は現時点では限定的ですが、将来的に状況が変化する可能性もあります:

- 低コスト技術の進展: 現在の核シェルター建設は多くが手作業による特注品ですが、プレハブ化や工場生産、新素材開発によって将来的には建設コストが下がる可能性があります。特に3Dプリント技術の発展は複雑な構造を低コストで実現する鍵となるかもしれません

- 法整備・助成金制度の可能性: 現在日本には核シェルター建設に関する公的助成はほとんどありませんが、国際情勢の変化によっては安全保障の観点から個人の防災対策を支援する制度が生まれる可能性もあります

- 多目的利用促進のトレンド: 純粋な「核シェルター」ではなく、普段は収納や趣味の部屋、在宅勤務スペースとして活用できる「多機能防災室」としての価値を高める方向性が進んでいます

- 情勢変化への対応: 国際情勢や地域の安全保障環境の変化によって核シェルターへの需要も変動します。また気候変動に伴う災害増加やパンデミックなど新たな脅威に対応するため、シェルターの機能も進化していくでしょう

核シェルターは依然としてニッチな防災対策ですが、状況によってはより一般的な選択肢となる可能性もあります。現在の常識に囚われず、変化する環境に応じて柔軟に防災戦略を見直していく姿勢が大切でしょう。

コメント